J. LUIS CARVAJAL

En 1938, frente a un congreso de cirujanos, el poeta Paul Valéry ofreció un discurso para exponer la importancia y las dificultades de la cirugía, una rama de la ciencia que permite explorar el cuerpo humano con una profundidad y una indiscreción antes inimaginables. El cirujano, nos dice, aprende a combatir las heridas que causan la muerte mediante heridas que salvan la vida. La cirugía es, por tanto, el arte de herir para sanar, un arte que implica un conocimiento exhaustivo de la fisiología humana, y convierte a sus practicantes en sacerdotes que operan “con una solemnidad cuasi religiosa, en una especie de lujo de metal pulido y de candorosa ropa blanca, bañados por la luz sin sombras que emite un sol de cristal”. Una verdad casi profética, si consideramos que, a finales del siglo XX, la mayoría de las personas nacen y mueren en esos santuarios modernos llamados hospitales.

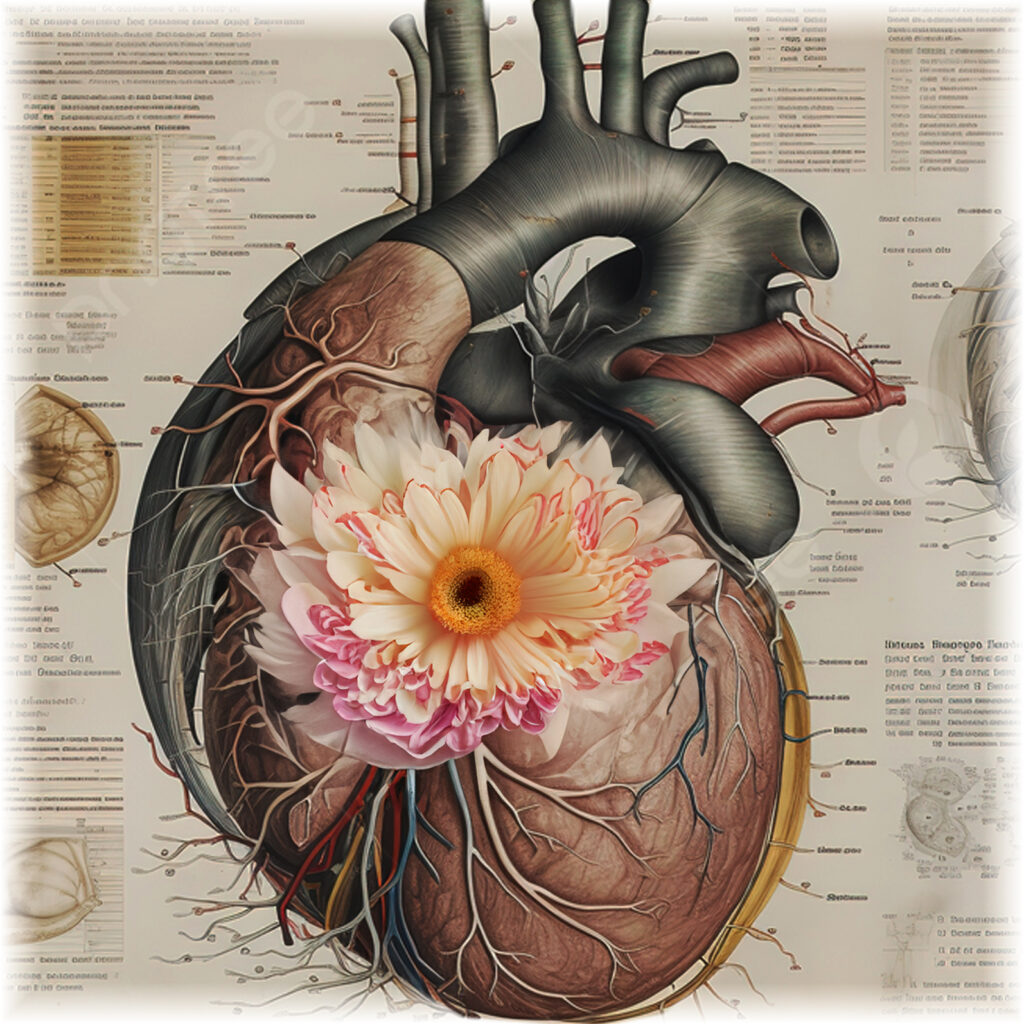

Esta analogía entre lo quirúrgico y lo religioso —que Valéry extiende luego a lo artístico— me vino a la mente cuando abrí el libro Objetos imaginarios (Pinos Alados, Mexicali 2017), de la poeta Ingrid Bringas, y me encaré con el epígrafe de Robert Louis Stevenson: “los sitios a que nos envían cuando la salud nos abandona suelen ser singularmente bellos”. El poemario se conforma por apartados que remiten a esos sitios bellos y singulares, a ese mundo aséptico-atemporal de la clínica: Rx, Sala de espera, Diagnósticos y Cuerpos secretos. Los versos iniciales son abrumadores, por cuanto expresan la fascinación que nos despierta el espectáculo colorido y dolorido de nuestras vísceras: “Aquí en este cuerpo crece la flor más grande del mundo, / un vientre con semillas, / un árbol de guayabas”. A diferencia de Valéry, que reflexiona desde el punto de vista del cirujano, Bringas lo hace desde la cama del paciente amurallado detrás de sus dolencias: “Cada dolor habla, tiene un lenguaje propio, / el del miedo, habla con las líneas de la mano y la / muerte rancia, / un cuerpo habla, ¡ay! / la sangre se afila abriéndome lentamente”.

Este elocuente dolor nos regala, entre otras revelaciones, la conciencia de nuestro cuerpo y de sus entrañas, nuestra vida y nuestra mortalidad. “Qué raros son los muertos por dentro / hechos de luz / a nadie le gusta escuchar sus voces / el interior de sus entrañas / un ruido disperso de tripas”. Esa imagen de la luz que nos habita por dentro resulta inquietante si consideramos, además, que “En la herida hay luz, memoria de los otros”. ¿Qué ilumina esta luz, me pregunto, si no es la amorosa fragilidad de lo vivo? Una luz que permite a la poeta “dibujarse cuando la enfermedad nos devora / el cuerpo se vuelve más hermoso, / su aroma es de las ciruelas azules /… / dibujarse es un impulso por permanecer eterno”. Un afán de inmortalidad que se traduce en deseo, evocación de un placer tan efímero como pleno, de una felicidad tan íntima y tan lejana.

En ese sentido, el poema “Migraciones II” es ejemplar por cuanto comienza como evocación de la muerte y termina como invocación del deseo: “La mujer que me corta el pelo me habla del último muerto / Murió de un paro, / le sacaron el corazón luego, / se lo ofrendaron al río / La temperatura de las aguas cambió después de eso, / amé a una mujer en sus orillas, el río ardía / se nos habían quemado las manos”. El dolor es la luz que ilumina la enfermedad, la enfermedad que ilumina nuestra voz, para que evoque o invoque los objetos de nuestro deseo, los objetos (imaginarios) que objetivan nuestra dolorida subjetividad.