J. Luis Carvajal

Hace algunos meses (el tiempo no espera a nadie) mencioné en esta columna mi hallazgo, en la biblioteca de The University of New México, de una caja de libros remitida por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Aunque vivo entre puros letrados, amantes de las letras hispanoamericanas, supuse que esas obras estarían condenadas al olvido si yo no las desempolvaba. Entre tantos autores (conocidos o no tanto), Óscar Édgar López me atrajo por su actitud, por esa pasión vital más bien malsana que anima sus textos y que se delata desde sus títulos. Para no ir más lejos, el volumen de cuentos que le publicó Tierra Adentro en 2006 puede leerse, por sí mismo, como un poemínimo existencialista: una viñeta que muestra al escritor “Solo y sin bolsillos / para meter las manos / antes de llorar”.

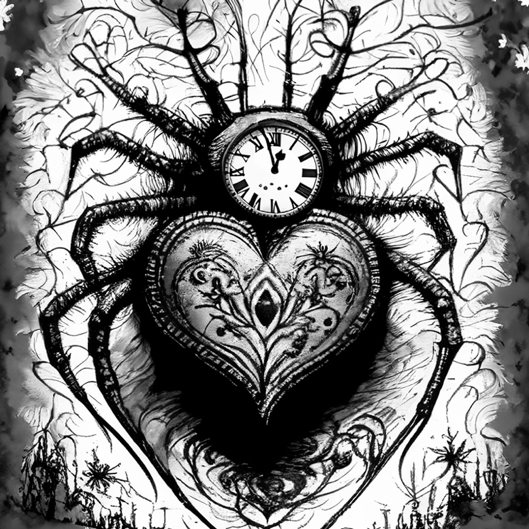

Sin demérito del punch narrativo que exhibe este libro, su visión del mundo es más bien poética —por lo que tiene de sarcástica, absurda, escatológica, hilarante—. Y lo mismo ocurre, pero al revés, con su libro de poemas El traje de los días (Mantra 2019) que puede leerse como un poema en 28 partes, o como el relato, en 28 jornadas, de una agonía cotidiana: la de un poeta que quiere “desvestir al demonio / para hacer con su piel / el traje de los días”. Incluso hay personajes, como Muerto, que ha cumplido hoy un día de edad, y que camina a “las nueve de la mañana / con dos de sus hijas acompañado: / una la tuerta miseria, / otra el mendigo desamparo”. Un personaje que es oxímoron porque aparece vivo, pero también hipérbaton, porque vive poseído por la muerte, por “las reumas de los lunes, / la gota del domingo, / la artritis de los jueves, / la dipsomanía de cada mañana”. En este libro, el poema deviene pathos: dolencia que abruma de muerte al poeta, y azuza su simpatía por los seres que lo rodean, como “esa araña que salió por mi ojo, / con su bulbo en el abdomen, / con sus pinzas y sus mandíbulas”, para hospedarse en las tinieblas de su corazón. Una simpatía que se vuelve melancólica cuando admira las aves, “las rabiosas golondrinas del desamor / gorriones que pían hip-hop, / cuervos tiernos que sirven desayunos en las terrazas”, y las envidia porque las alas de todas “no dan para unas alas mías”.

Ya he señalado en otra columna que es peligroso —aunque tentador— identificar la voz lírica del poema con la del hombre o la mujer que lo escribió. Cuando leemos El traje de los días, es tentador reconocer, en esa voz que nos habla, una personalidad muy precisa: un alma adolorida pero noble, epicúrea pero fatalista, acosada por los fantasmas de la impotencia y el alcoholismo, de la soledad y el egoísmo. En un momento clave del poemario (un pequeño cuento en verso) el poeta se encuentra a Chet Baker en una cantina del centro de Zacatecas y se acomide a conectarle un pique. El relato, por supuesto, termina mal: Chet Baker se molesta y dice “déjame solo cabrón metiche”, y el poeta, en respuesta, paga las cervezas de Chet y se larga de ahí, supongo que sonriendo: no cualquier mortal tiene el privilegio de ser insultado por un perdedor, de esa calaña, por un arcángel tan caído, por un alma tan gemela.

Al concluir la lectura, El traje de los días me conmueve menos por su tristeza que por su heroica serenidad. Luego de vivir y morir cada día, el poeta, el Muerto, tiene ánimos todavía para “morder vacío el plato rebosante, agradecer la migaja, mover la cola”, y caminar hacia la esquina, mientras “el sol renguea conmigo y ambos alzamos el dedo / para detener el autobús, / ese autobús oscuro”, que a nos conduce al abismo de la noche.