Por Perla Yanet Rosales Medina

Cuando reflexionamos sobre el tiempo, a menudo decimos: “Durante la infancia, el tiempo parecía transcurrir más lentamente, como si fuese una eternidad, pero a medida que llegamos a la juventud, el tiempo se desliza rápidamente, como la espuma del mar”. Esto parece ser principalmente una cuestión de percepción. Sin embargo, esta percepción está estrechamente relacionada con áreas específicas de nuestro cerebro que se especializan en el cronometraje. En estas tareas intervienen estructuras subcorticales, como el cerebelo y los ganglios de la base, cuyo funcionamiento podría describirse como un sistema de cronometraje automático. Estas áreas trabajan en conjunto con la corteza prefrontal y parietal, que se encargan de registrar los intervalos temporales.

Desde la perspectiva de la física el tiempo es una magnitud fundamental, al igual que la masa, la longitud o la energía. El segundo es la unidad básica de medida del tiempo. En la física moderna, el tiempo se considera una cuarta dimensión. Esta noción de tiempo, como la cuarta dimensión, se introdujo en 1905, cuando Albert Einstein formuló la teoría de la relatividad. En esta teoría, el tiempo pierde su cualidad absoluta, que había sido una creencia arraigada desde la época de Aristóteles y se había reforzado con la teoría newtoniana.

Anteriormente, se pensaba que un evento tendría la misma duración temporal para dos observadores, sin importar sus condiciones, siempre y cuando tuvieran un reloj lo suficientemente preciso. Sin embargo, con la relatividad especial de Einstein, la duración de un proceso temporal depende del observador. Un ejemplo clásico que ilustra este efecto es la paradoja de los gemelos. Esta paradoja plantea que si tenemos dos gemelos y uno de ellos se convierte en astronauta y realiza un viaje espacial a velocidades cercanas a la de la luz, al regresar encontrará a su hermano, que permaneció en la Tierra, envejecido más rápidamente que él. Esto demuestra que el tiempo pasa más lentamente cuando te desplazas a velocidades cercanas a la de la luz, lo que se conoce como dilatación temporal. Este efecto se ha confirmado experimentalmente, especialmente en partículas subatómicas aceleradas a velocidades cercanas a la velocidad de la luz.

El concepto del tiempo ha desempeñado un papel fundamental en nuestra sociedad desde tiempos históricos. En la mitología griega encontramos a Cronos, el dios del tiempo, quien devoraba a sus propios hijos en su búsqueda de la inmortalidad. Este mito ilustra cómo el tiempo adquiere un significado profundamente relevante, ya que es lo que nos hace mortales, mientras él mismo parece indestructible y omnipresente.

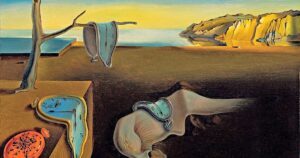

El tiempo no sólo ha sido crucial en campos como la física, la filosofía, las neurociencias y la psicología, sino que también está presente en la cultura, perceptible y al alcance de todos. Es por eso que, en composiciones musicales de diversos géneros, en obras de arte, en películas y en todas las expresiones humanas, el tiempo juega un papel destacado. Quizás es aquí donde la idea de Kant sobre el tiempo cobra relevancia: “El tiempo es únicamente una condición subjetiva de nuestra intuición humana (siempre sensible, es decir, en la medida en que somos afectados por objetos), y en sí mismo, fuera del sujeto, no es nada”.

Me resulta imposible cumplir 26 años y no reflexionar sobre el tiempo. Siempre ha sido uno de los conceptos más fascinantes que he conocido. Uno de mis cuadros favoritos, “La persistencia en la memoria” de Dalí, está intrincadamente relacionado con el tiempo. Y, como era de esperarse, uno de los versos que constantemente resuena en mi mente proviene del poema “El tiempo” de Francisco Hernández: “El tiempo, eso que yo conozco como tiempo, se mide con tu ausencia”.

______________________________

Bibliografía

“Espacio tiempo y realidad”. (2001). Ciencias, 63, julio. http://www.alumno.unam.mx/algo_leer/Articulo14.pdf

“La percepción del tiempo: una revisión desde la Neurociencia Cognitiva”. (2006). Cognitiva, 18 (2), 0214-3550. https://www.ugr.es/~act/paper/06Correa_Rev_Cog06.pdf

“La persistencia de la memoria”, 1931, Salvador Dalí. WikiArt.org. (s. f.). www.wikiart.org. https://www.wikiart.org/es/salvador-dali/la-persistencia-de-la-memoria-1931

Silva-Rosas, S. (s. f.). “Un poema de Francisco Hernández”. https://soniasilva-rosas.blogspot.com/2006/12/un-poema-de-francisco-hernndez.html

“Vista de el cerebro y la percepción del tiempo”. (s. f.). http://200.14.55.71/index.php/revistacyf/article/view/1282/691