DAVID CASTAÑEDA ÁLVAREZ

Parece que la vida es una puesta en escena (tragicómica) donde la única voluntad permitida es el deterioro del cuerpo y los sentidos. Se puede aceptarlo o no. Hacemos toda clase de artimañas para volver ligero nuestro paso por el mundo, o bien, nos convertimos en máquinas solemnes y pesadas, con la idea de que los demás deben rendir pleitesía o hacer culto a nuestra personalidad. Como sea, el final es el mismo.

La meditación sobre la muerte o, mejor dicho, la imaginación sobre la muerte es, en la poesía, uno de los grandes temas (junto con el del amor) para expresar ese mismo sentido tragicómico de vivir. Hay poetas que prefieren cavar hondo en el centro de meditaciones oscuras y, diría yo, morbosas, en torno al sentido de disolución de la existencia. Hay otros que buscan el sosiego de la luz y el movimiento, pese a la certeza de esa irremediable cita, para aligerar la pesadumbre.

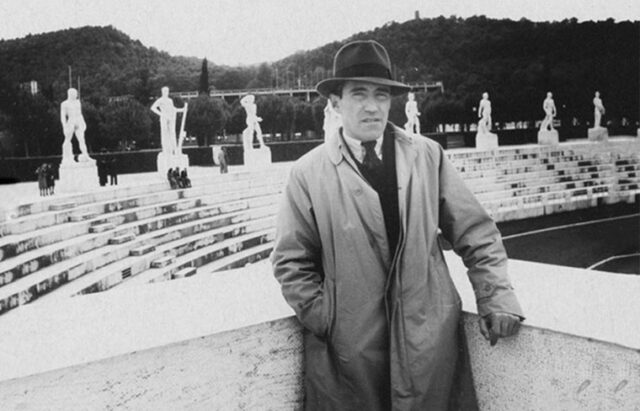

Uno de estos últimos poetas es el mexicano José Gorostiza (1901-1973). Nació en Tabasco y fue amigo de otros grandes escritores como Jorge Cuesta, Xavier Villaurrutia, Gilberto Owen, etc. Existen varios mitos en torno a su quehacer literario. Lo comparan con Juan Rulfo en el sentido de que sólo escribió dos libros (de poesía) en su vida. Por investigaciones de Arturo Cantú y Evodio Escalante, se sabe que escribió otros textos que tenían que ver con la crónica y el teatro (su hermano, Celestino, era dramaturgo).

Gorostiza escribió dos libros: Canciones para cantar en las barcas (1925) y Muerte sin fin (1939). El primero se encuentra construido a partir de reminiscencias modernistas y modelos de la poesía popular en lengua castellana (romances, canciones, etc.). El segundo libro, hecho 14 años después, tiene una inusitada potencia del lenguaje y una estructura que pareciera un complejo entramado de hierro.

Este segundo libro es el que, naturalmente, trata el tema de la muerte. Sólo que su tratamiento ahonda en la esencia misma de la existencia; es decir, en un vuelo poético que se acerca a la meditación filosófica, Gorostiza concibe el germen mismo de la muerte, germen que se instala en el momento exacto en que nacemos:

la sorda pesadumbre de la carne,

sin admitir en su unidad perfecta

el escarnio brutal de esa discordia

que nutren vida y muerte inconciliables,

siguiéndose una a otra

como el día y la noche,

una y otra acampadas en la célula

Con el motivo de un vaso de agua frente a sus ojos, el poeta discurre en imágenes sobre la estructura de la forma y del contenido. ¿Qué es el vaso? ¿Qué es el agua? Todos los seres poseen estructuras que sostienen o albergan eso que llamamos esencia. Así, el vaso de agua resulta una analogía del cuerpo y el alma.

¡Mas qué vaso —también— más providente!

Tal vez esta oquedad que nos estrecha

en islas de monólogos sin eco,

aunque se llama Dios,

no sea sino un vaso

que nos amolda el alma perdidiza,

pero que acaso el alma sólo advierte

en una transparencia acumulada

que tiñe la noción de Él, de azul.

No obstante, el poema va más allá de lo que pretende. Se mete con el tiempo y la idea de la desintegración, incluso la aniquilación de la sustancia. En ese transitar por la vida, según el poeta, no ocurre nada salvo intentos de sensaciones, remedos de dolor y alegrías, ensayos de vivir, como si este cuerpo que nos contiene fuera una especie de títere en manos de una divinidad que no es consciente del todo de su propia creación, un dios dormido que, aunque dormido, crea fantasmagorías con vida y voluntad propias.

Mirad con qué pueril austeridad graciosa

distribuye los mundos en el caos,

los echa a andar acordes como autómatas;

al impulso didáctico del índice

oscuramente

¡hop!

los apostrofa

Como en el poema de Quasimodo (Cada uno está solo sobre el corazón de la tierra/ traspasado por un rayo de sol:/ y de pronto anochece), la muerte sin fin, lenta o repentina, oscurece toda esa luminosidad de la existencia. Sin embargo, en Muerte sin fin de Gorostiza, existe una especie de aceptación, e incluso gozo, por dicho destino. Al final se sabe que es mejor disfrutar el viaje (tragicómico) de haber vivido. Cierro aquí para que el lector sea curioso por ese final. Nos leemos luego.

Fotografía: https://www.gaceta.unam.mx/