Cortesía

J. Luis Carvajal

El azar, ese mensajero del cosmos, tiene caprichosas vías para enviarnos sus señales. En concreto, ese libro, encubierto por una servilleta, que alguien olvidó en la cafetería donde me refugié a corregir mi tarea. No es inusual que los lectores como yo olviden sus libros (y otros objetos) en cualquier parte, pero en esta ciudad (como en todas) no abundan los lectores de poesía, y menos en español. Con una portada casi renacentista, el libro tenía un título casi astrobiológico: Planetas habitables (Almadía, 2023), de Elisa Díaz Castelo. Al abrir las páginas y aspirar su olor a lavanda, mi curiosidad se duplicó. “Lo estuvo leyendo una mujer”, supuse al ver las anotaciones a lápiz manuscritas al margen. Intrigado pospuse mi trabajo escolar y me apresuré a leer ese intrigante libro antes de que regresara su dueña por él.

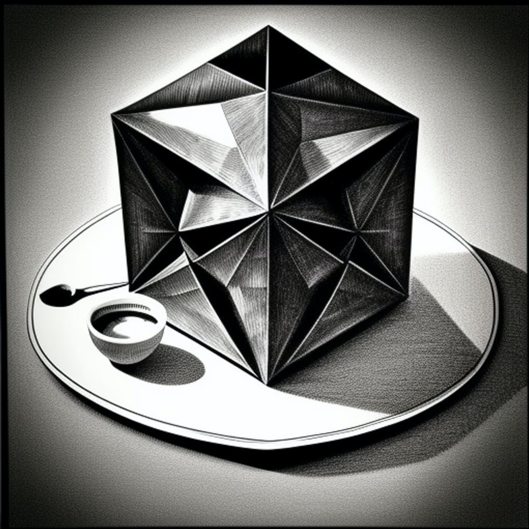

El primer asombro me lo asestó la neobarroca hibridez de la autora, que entremezcla una curiosidad de poeta con una imaginación de científica, en el crisol de una sensibilidad que evoca el lúdico estilo de Ulalume González de León (a quien alude, por cierto, en un poema). Sus versos son cristales de rara geometría y artificiosa transparencia: lentes que amplifican o difractan la realidad de lo cotidiano y lo confrontan con lo cósmico, lo cuántico, incluso lo químico. En el poema “Teoría del gran impacto”, concretamente, propone una analogía entre el nacimiento de la autora y el origen de la Luna, cuando la tierra fue sacudida por un tercero en discordia, cuando “un planeta errante, desvirtuado / de órbitas, chocó con el nuestro y se hizo añicos / en una colisión brutal que ya ha olvidado / el universo”. Una concepción violenta, una ausencia paterna y un legado que es centro y circunferencia, que es un centro que ilumina y que consume.

Filtrados por la escritura de Díaz Castelo, los conceptos se vuelven fluidos: adoptan la forma del verso que las contiene y cristaliza. La resonancia magnética propicia un regreso a la semilla del dolor, la antimateria es alabada como “reina asunta a los cielos / reina de las cosas que ya no / custodia / de los recuerdos / de los muertos”, la maternidad como un cargo temible, el amor como distancia siempre creciente entre el yo y lo otro. Hay un místico anhelo de totalidad, un discreto horror al vacío en cada línea del poemario. Un beso nocturno en un museo, por ejemplo, remite a las edades oscuras del universo, cuando los átomos estaban rotos, la materia no tenía nombre y la oscuridad del cosmos era un puño cerrado sobre la nada. Incluso un tópico tan usual como la fragilidad del amor es renovado por la ironía: si el veneno nace de la dosis e incluso el perejil puede matarnos, amar sería un suicidio: como envenenarse por gusto poco a poco, “Pero si así no, cómo y qué. / Sería absurdo bajar la dosis. / Mejor seguir paso a paso / el instructivo torpe / del amor eterno”.

Concluí de leer y anotar el libro cuando la noche cerraba sus párpados y se marcharon los penúltimos clientes del café. Entonces releí la última página y entendí que nunca conocería a la anónima dueña de este libro: “Orfeo, no llegaré, voltea, toca mi voz. / Si necesitas asistencia, / pulsa el botón rojo. Después de todo / tú también has comenzado a morir”.

Obediente (incluso conmovido) pagué la cuenta y pulsé el botón rojo de mi memoria antes de salir a la calle. Poco después, cuando llegué a mi casa, a mi habitual desorden de estudiante mexicano en Nuevo México, había olvidado ya dónde abandoné esos Planetas habitables que el Azar me permitió leer y anotar durante una tarde no euclidiana.