DANIEL MARTÍNEZ

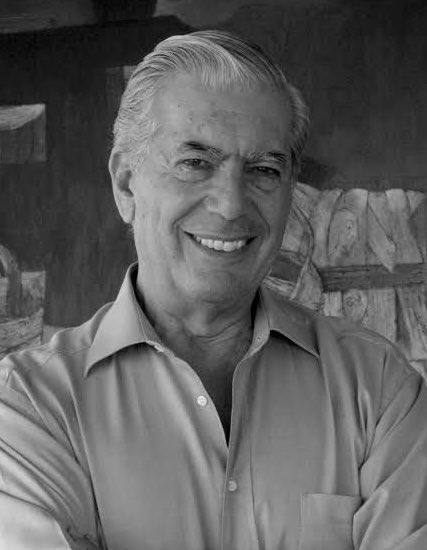

“Cuatro”, es una palabra que me he encontrado en tres lugares diferentes en un par de días. “Cuatro”, el inicio de La ciudad y los perros, libro que tenía aún sin estrenar; “cuatro”, al iniciar un artículo cualquiera en internet sobre Vargas Llosa; “cuatro”, como epígrafe a Las cartas del Boom. Cuatro fueron los escritores más populares del Boom latinoamericano, los fab four de la literatura en lengua española de nuestro continente (sería mejor decir: de la narrativa), de ese póquer de ases, de ese cuarteto genial. Y de los cuatro que teníamos ya nomás nos quedaba uno y ya no nos queda ninguno: Mario Vargas Llosa falleció el pasado 13 de abril. Conocido por su definición de la “dictadura perfecta” refiriéndose al régimen priista del siglo XX en México, protagonista de la chismografía literaria por el famoso puñetazo a García Márquez, polémico en temas políticos hasta bien entrada su vejez, Vargas Llosa es, entre muchas otras cosas, el escritor/intelectual prototípico, en el sentido que se dio a esa labor en el siglo pasado. Al fallecer él muere tal vez el último ejemplar del escritor/intelectual de gran calado que quedaba, y con él esa noción.

Con esta noción me refiero al escritor que, además del trabajo literario, se involucraba en los temas políticos y sociales de su época. Opinaba, escribía, publicaba, era escuchado y tenía una voz “de autoridad” en esos temas. Si a esto añadimos la popularidad de que llegaron a gozar estos escritores y la serie de acontecimientos que se dieron en Europa y América a lo largo del siglo pasado, en verdad fueron protagonistas de los debates político/intelectuales y sus opiniones tenían un impacto real en los hechos. Las guerras mundiales, la guerra civil española, la revolución cubana, los movimientos sociales de los sesenta, la guerra de Vietnam, la guerra fría, la caída de la URSS, la infinidad de regímenes y golpes de estado en Latinoamérica… estos y otros acontecimientos locales, continentales o mundiales daban al escritor ―según algunos― el “compromiso” de hacer uso de su voz y no aislarse de los temas sociales. En este sentido, la intelectualidad y el protagonismo político de Vargas Llosa fue notable (recuérdese nuevamente lo de la “dictadura perfecta” o sus incursiones políticas en su país).

En el contexto latinoamericano hay un evento clave que marcó y dividió de alguna manera a la intelectualidad y que, a decir de muchos, también significó la ruptura del llamado Boom: el famoso “Caso Padilla”. A grandes rasgos, lo que sucedió fue que al poeta cubano Heberto Padilla el régimen de Castro lo encarceló, amenazó, vejó, escarneció, torturó y obligó a hacer unas declaraciones vergonzosas por haber manifestado algunas reservas respecto de las prácticas del régimen. El asunto provocó el escándalo, la indignación y protesta de varios intelectuales de Europa y principalmente de América Latina. Pero no todos se sumaron a esta protesta: hubo quienes se rehusaron por “no darle armas al enemigo”, entre ellos Julio Cortázar y Gabriel García Márquez, por mencionar ejemplos del Boom. Escritores como ellos creían que había que dar un apoyo incondicional a Cuba a pesar de acciones como esta, por el significado de su revolución y su resistencia ante el “enemigo”, que era básicamente Estados Unidos. Así, se generó el dilema y la división: apoyar o no apoyar, protestar o no protestar. Vargas Llosa fue uno de los que protestaron y además se desencantaron y distanciaron de Cuba, lo cual le acarreó el repudio de varios de sus colegas en el continente y en su país (y no fue el único al que le pasó esto).

En Las cartas del Boom (2023), que es apenas el primer libro epistolar de o con Vargas Llosa, encontramos un testimonio directo de esto en una misiva a Carlos Fuentes (30 de mayo de 1971):

“Querido Carlos:

“No sabes cuánto te agradezco tu carta fraternal y tus palabras sobre lo de Cuba, que expresan exactamente lo que yo mismo pienso. Leer tu artículo espléndido, la nota de Octavio y las declaraciones de José Emilio fue algo realmente esperanzador. Estos últimos días tenía un poco la sensación de haberme vuelto loco, porque lo que me parecía horrible y trágico a muchos amigos le resultaba no solo comprensible, sino hasta justificable. Estoy convencido de que no nos hemos equivocado al protestar, y de manera clara, sobre los sucesos de Cuba. Lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo es sencillamente escandaloso, una copia mala e inútil de las peores mascaradas estalinistas” (354).

Durante las siguientes décadas mantuvo y acrecentó su distancia con Cuba y la URSS y poco a poco se fue decantado por un liberalismo democrático en materia económica/política. Participó directamente en la política de su país y llegó incluso a ser candidato presidencial. Fue, en resumidas cuentas, un intelectual muy activo políticamente. Sus acciones y opiniones fueron siempre tema de debate y controversia hasta hace apenas unos años. En esta materia, se mantuvo fiel a sus convicciones hasta sus últimos años de vida y es en este sentido en el que me parece que él fue el último en su especie. Con su muerte se reavivaron viejos rencores y hubo quienes en redes sociales aprovecharon para volver a señalarlo con dedo inquisitorial. Personalmente soy de la idea de que hay que acercarse a su obra dejando de lado las opiniones políticas cuando estas no han contaminado a aquella, como es en este caso. Sería un error erigirnos como jueces en ese terreno tan peligroso, en ese campo minado que es la política. Acerquémonos a lo que hacía mejor: sus novelas, sus cuentos y sus libros de ensayos.

Fotografía extraída de X: @AMLengua