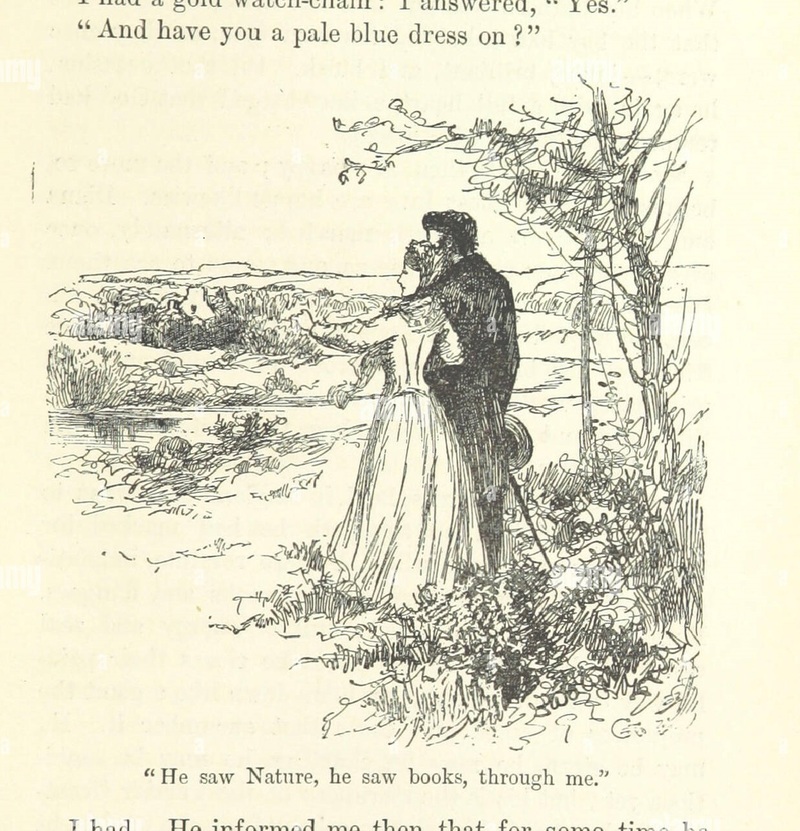

Ilustración del siglo XIX de Jane Eyre

Arturo Aguilar

Aún antes de que los libros constituyeran mi forma casi absoluta de vida, experimentaba cierta fascinación por las obras de siglos pasados. Cuando ingresé a la facultad ese gusto se incrementó sobremanera porque mi abanico se extendió mucho por los nuevos libros, autores y temas que leía con avidez. Durante mucho tiempo luché encarnadamente por leer autoras y autores contemporáneos. Me tuve que disociar para hallar un balance casi perfecto entre leer lo de hoy y lo de ayer, y a la fecha que mi formación es un poco mejor que al principio creo que mi gusto por los años pasados ha crecido aún más. Se expandió y diversificó. Lo que antes era pura novela ahora son cuentos, películas, series, poesía y también historia.

Más de una vez me he sorprendido imaginando mi vida en aquellos lejanos años, vagando por las calles, visitando casonas y mansiones, conociendo condes y condesas, fraternizando con empleados y mayordomos, aunque sé a la perfección que mi vida sería muy, pero muy distinta a como es hoy, y ésa es la paradoja: de haber vivido en aquellos años quizás ni leer sabría. Y, sin embargo, lo hago, y me atrevo a decir que miles de personas hacen lo mismo. Al entrar al catálogo de series de las plataformas de streaming como Netflix (suponiendo que sea la más popular) aparecen muchas filmaciones ambientadas en ese siglo. Adaptaciones de libros de Jane Austin o de Charlotte Brontë, otras que fungen como bisagra entre el siglo XIX y XX o que ofrecen una radiología de los primeros años del siglo XX como Downtown Abbey. Sí, el siglo XIX está muy romantizado y aun así me parece hermoso, bello, digno de verse sin menoscabar que está romantizado.

Aunque los tiempos son distintos, me gusta mucho Harry Potter, pero no tanto como para tener todos los libros, más aún, no tengo ni un solo libro de ese personaje porque más de una vez expresé mi asco por las sagas. Hace un par de semanas rompí esa especie de regla o tabú o lo que fuera que tenía. La culpable es una escritora canadiense de nombre Lucy M. Montgomery. Conseguí la saga completa de su obra que me cautivó por su belleza y maravilló con su mundo de ensueño. En mi librero guardan un lugar especial esos ocho tomos, resaltan sobre los demás por su colorido, pasta, dibujos, brillo. Libros llevados a la pantalla de muchas formas, la más popular la constituye la serie de Netflix donde una joven pelirroja con sombrero inventa historias y aventuras con su inmensa imaginación para hacer frente a un mundo hostil que de a poco va sucumbiendo ante su amabilidad y su búsqueda de grandeza y trascendencia. Una donde cada elemento desprende magia y belleza como la granja Tejas Verdes que parece sacada de la imaginación más pura y bella de los mismos dioses o los lagos brillantes y refulgentes o los bosques donde la naturaleza rinde culto a la más alta hermosura visual, donde cada personaje es entrañable y querido, una que transforma y exhorta a la bondad y generosidad. Una que a pesar de la idealización no deja de lado la realidad: por ejemplo (uno de tantos) el internado está pintado y detallado como una institución carcelaria y cruel, la veracidad resulta asombrosa. Una obra de esas que se quedan en nosotros siempre, por siempre y para siempre.

Pienso que de aquí nace la fascinación por ese siglo —a pesar de su embellecimiento ante el público—, no podemos dejar de gozar cuando nos dejamos llevar y sumergir por sus maravillosos, rupestres y quiméricos escenarios, cortando lirios en sus bucólicos ambientes, alzando la vista a las nubes para empaparnos con sus lluvias edénicas, dando caminatas eternas antes del desayuno en sus enormes campos verdes, gozando de la sinfonía de pajarillos cantores, vistiendo frac y demás ropas pomposas, abordando trenes legendarios donde nos aguardan romances, disfrutando de paseos lentos en los bosques más frondosos abrigados en el frío, viajando en una calesa llevada por soberbios caballos mientras sutil cae la nieve que tapiza de blanco el piso. No podemos dejar de gozar imaginando que vamos de la mano de la gran Jane Eyre, que vivimos un tórrido romance como el de Cumbres Borrascosas, que somos alumnos de la maravillosa Agnes Grey, que vemos actuar a los personajes de Dostoievski o Tolstoi, que pasamos un rato en los reducidos mundos de Chejov, que visitamos a Ann, Matthew y Marilla en Tejas Verdes, que vemos a Mr. Darcy, que padecemos con Ana Karenina o que somos parte de la compañía de teatro de las Mujercitas.

Ahora en otoño me parece normal y razonable que las imágenes de paisajes de hojas rojizas cayendo a la tierra desde un gran roble, donde el viento tiernamente sopla mientras comienza a nublarse, vengan como abejas al azúcar. No sólo por cómo la literatura y televisión han fincando en nosotros esos espectáculos decimonónicos con un sutil toque de amor y emoción, sino porque realmente hay lecturas que se vuelven una utopía, más aún, se vuelven un lugar seguro. Un lugar remoto en el corazón y mente a donde nos podemos adentrar con la llave hecha de papel, tintura y letras que nos decoran el alma. Cualquier persona que guste de leer concordará conmigo en el gran papel que tienen los libros como escape momentáneo de la realidad, como una puerta mágica que nos lleva a lugares donde queremos estar y nos dan plenitud y alegría. Nos gustan porque llenan de magia, belleza, armonía, amor, romance, lectura y luz al mundo que de verdad lo necesita.