ENTREVISTA A GONZALO LIZARDO

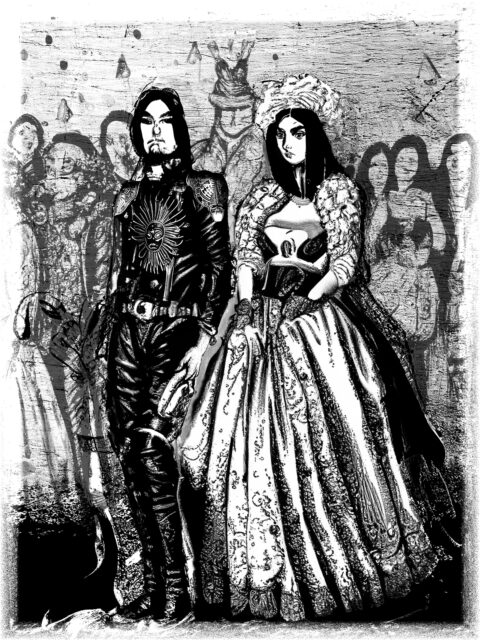

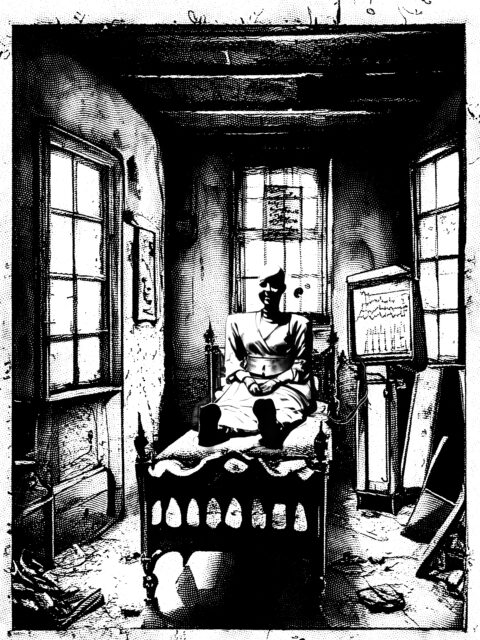

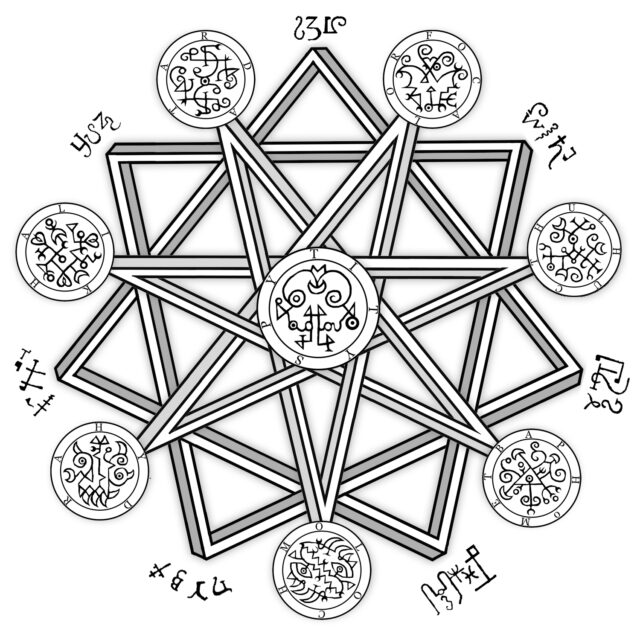

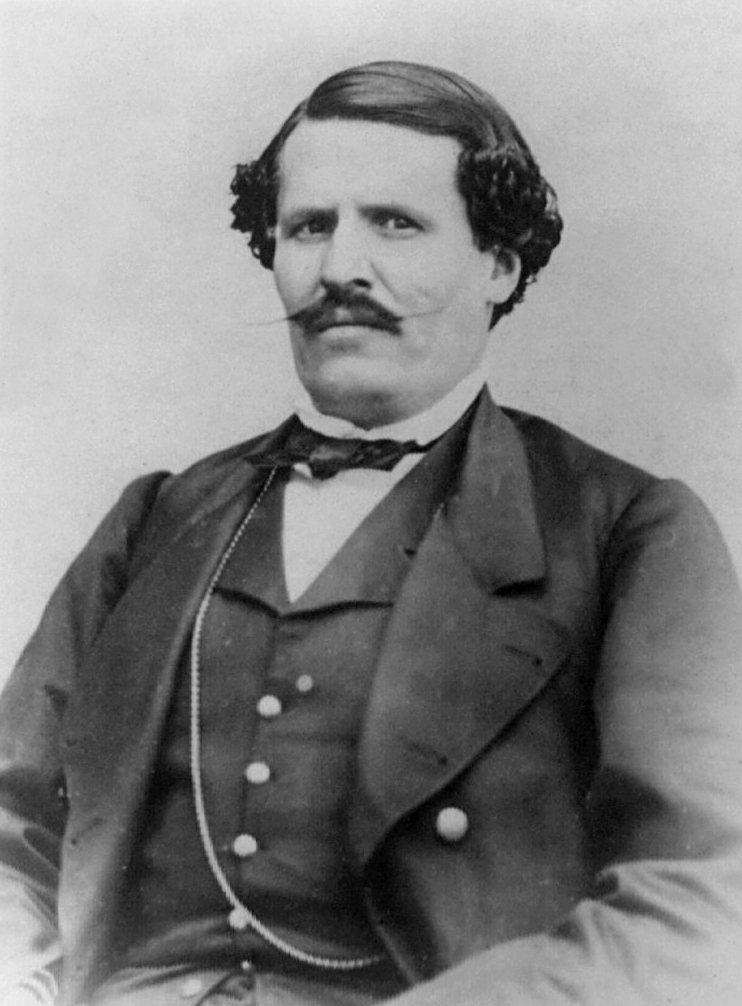

Imágenes: Gonzalo Lizardo

Soy Gonzalo Lizardo. Nací en Fresnillo, Zacatecas, hace 58 años, bajo el signo de escorpio. Soy un escritor que se gana la vida como docente e investigador universitario y que de vez en cuando se dedica a las artes gráficas. Tengo doce libros publicados: cinco novelas, cuatro libros de cuentos y tres de ensayo. Mis principales pasatiempos, además de leer, son oír música y ver cine, en ese orden. Me gusta seguir el futbol y el americano: le voy al Atlas y a los Raiders. Soy además padre y abuelo: tengo dos hijas y una nieta preciosas.

EL MECHERO: Cuéntanos sobre el origen de tu nueva novela El rito del poder.

GONZALO LIZARDO: Cuando apareció mi anterior novela, Memorias de un Basilisco, mi editor me retó a que escribiera algo por el estilo, pero en un contexto más actual: una ficción histórica que hablara de la política en un tono fantástico, de terror. Lo primero que me vino a la mente fue la historia de la Paca, la vidente que fue utilizada en 1994 por la policía mexicana para encontrar el cadáver de un presunto magnicida. Entonces recordé las declaraciones de un célebre político, que ese año renunció a su puesto argumentando que “¡Los demonios andan sueltos y están triunfando!”, y pensé que ésa era una buena premisa para la novela: que los demonios habían ocasionado, literalmente, los dramáticos sucesos políticos que ocurrieron en ese año.

EM: ¿Qué te inspiró a mezclar el thriller político con el terror sobrenatural y el espiritismo?

GL: Cuando me puse a investigar sobre la Paca, descubrí un libro fundamental: Los brujos del poder, de José Luis Olmos, que habla sobre los vínculos entre brujería y política. Ahí encontré las primeras claves históricas para armar la novela, pues vi que en la historia mexicana la política siempre se ha confabulado con la brujería, la magia y el espiritismo. Sólo tuve que volver literal esa relación tóxica, esa codependencia entre hechiceros y gobernantes. Siempre he creído que la literatura fantástica, al menos la que más me gusta, tiene un carácter simbólico o metafórico: los demonios, los vampiros, los fantasmas, no son sino proyecciones “fantásticas” de temores reales. Lo único que tuve que hacer fue volverlos visibles y tangibles ante los personajes de la novela.

EM: ¿Cómo desarrollaste la atmósfera de suspenso y terror? ¿Tuviste alguna influencia literaria o cinematográfica para lograr esta ambientación?

Desde joven me encanta la ciencia ficción y de terror, sea cine o literatura. Siempre quise escribir algo como El hombre en el castillo o Ubik de Philip K. Dick. Esas dos novelas me ayudaron a crear un México alternativo, donde lo sobrenatural se mezcla con lo periodístico y los personajes van y vienen a través de varios planos: de la vigilia al sueño, de lo cotidiano a lo mitológico, del mundo material al mundo espiritual. Me ayudó también leer a Shirley Jackson: La maldición de Hill House es una cátedra para recrear escenarios delirantes, espacios vivos y pavorosos. También me puse a ver cine animado japonés. Una serie de Junji Ito, Relatos japoneses de terror, me sugirió la idea de escribir monólogos que exhibieran la psique de los personajes, soliloquios delirantes que sirvieran como interludio entre capítulo y capítulo.

EM: ¿Cuáles fueron los desafíos más grandes al crear una historia que mezcla diversas mitologías y que hibrida géneros como la novela negra, el terror y el thriller político?

GL: Las mitología y las creencias populares tienen una función social: explicarnos cómo es el mundo y cómo debemos actuar en la vida cotidiana. Saber que existe un más allá nos indica cómo vivir en el más acá. Nuestra mitología como mexicanos es muy compleja porque proviene de tradiciones laberínticas: la americana, la española, la grecolatina, la judía y la africana, cada una de las cuales es producto de otras tradiciones, otras mitologías. Sin embargo, todas tienen rasgos comunes: deidades y demonios, masculinos y femeninas, con naturaleza luminosa u oscura, que reflejan la psicología de cada sociedad, su inconsciente colectivo. Para mostrar esa complejidad, me pareció que la novela negra, por su misma naturaleza, permite partir de lo cotidiano y lo periodístico para transitar luego a lo maravilloso, a lo siniestro, a lo terrorífico.

EM: Tu novela hace referencia a ciertas figuras de la historia y cultura popular. ¿Cómo las recreaste al desarrollar El rito del poder?

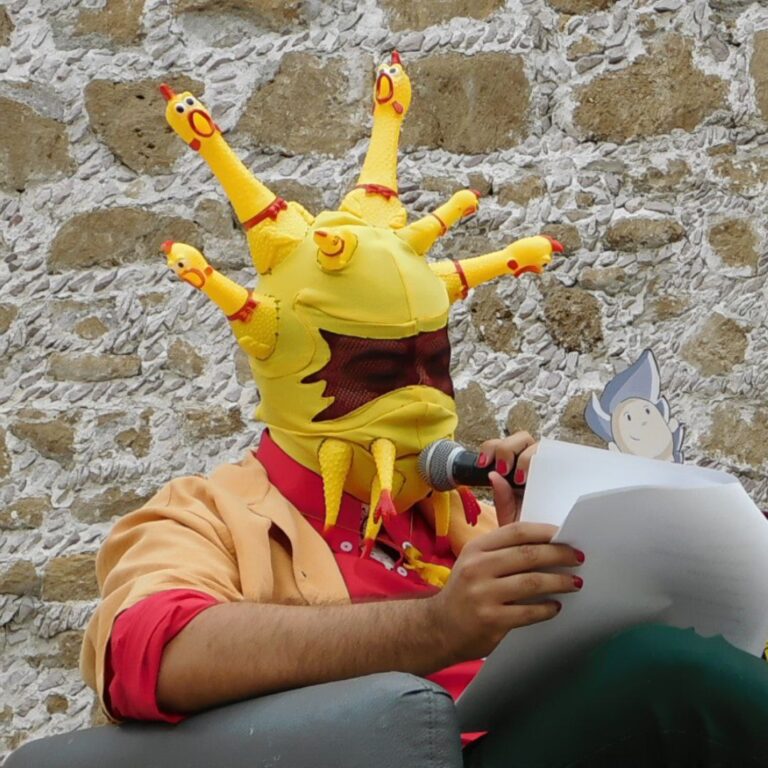

GL: Como dirían los alquimistas: es necesario conocer algo si uno quiere transformarlo. Dediqué buena parte de mi tiempo en investigar ciertos personajes históricos relacionados con la trama de mi novela. Personajes como Nellie Campobello, Irma Serrano o Jacobo Grinberg. Sus biografías y sus personalidades me parecieron tan llamativas, tan literarias, que no quise cambiarles mucho, si acaso el nombre. Sólo tuve que respetar su carácter y magnificar algunos detalles de su biografía, como su relación con lo demoníaco y lo paranormal. Más complejo fue desarrollar la personalidad del personaje que llamo “El Altísimo Eliasista”, basado en un personaje histórico, llamado Roque Rojas Esparza, que fundó una secta espiritista en el siglo XIX y que yo hice reencarnar en el siglo XXI, con el objetivo de implantar el espiritismo en México. Lo que hice con él fue volverlo posmoderno: que utilizara las técnicas de coaching, del new wave y de la cientología para engatuzar a las clases altas de la política mexicana.

EM: A propósito del Altísimo Eliasista, ¿cómo construiste a tus villanos? ¿En qué aspectos decidiste humanizarlos y en cuáles preferiste resaltar su maldad o corrupción?

De igual manera: los construí a partir de sus acciones externas, desde la imagen pública que proyectan a través de los medios de comunicación. Su aspecto humano no se manifiesta en la novela porque no los vemos actuar en sus círculos más cercanos: no sabemos cómo actúan con sus hijos, sus padres, sus hermanos. Digamos que el Magno Padre, el Altísimo Eliasista o el Abogánster, más que personajes concretos, son fuerzas arquetípicas: los “Señores de la muerte” que describe María Zambrano: hombres que utilizan el poder religioso o político para satisfacer una especie de lujuria. su deseo irrefrenable por dominar, subyugar a los demás, porque sólo matando o jodiendo sienten que tienen el poder.

EM: Por el otro lado, ¿cómo planeas que el lector perciba a tus protagonistas, Moctezuma y a Cristina? ¿Son héroes, antihéroes, o simplemente personajes atrapados en una trama que los supera?

Las tres cosas, hasta cierto punto. De acuerdo con la teoría literaria, Moctezuma es un héroe y Cristina una heroína porque la novela nos narra su transformación. Él se convierte en un caballero águila que cumple su misión en el Más Allá. Ella, en una vidente capaz de transitar con su mente entre el mundo y el ultramundo. Sin embargo, según cierta moral, él es un antihéroe y ella una antiheroína porque no son “ejemplares”: no están casados por la iglesia ni por el civil, no cultivan ninguna religión, beben, ni se abstienen de los placeres corporales prohibidos por el cristianismo. Encarnan una moral nueva, creo yo, propia de la Contracultura que germinó en los años 60 y se consolidó en los 90. Los veo como un nuevo arquetipo: el de la juventud mexicana con conciencia de clase, ideales liberales y mucha información sociopolítica. La misma juventud que propició el ocaso del monopartidismo y el tránsito a la alternancia política en México.

EM: El Moloch, el periodista de lo insólito, y La AntiKris, la reportera política, tienen roles que podríamos ver en conflicto: la fantasía y lo paranormal frente a lo real y lo tangible. ¿Qué papel juega esta dualidad en la trama?

Desde que empecé a leer en serio a Carl Gustav Jung, he procurado que en mis novelas haya un equilibrio entre el Anima y el Animus, entre lo masculino y lo femenino. Estoy conciente de que nuestra tradición literaria ha estado dominada por el paradigma heteropatriarcal y mi manera de escapar a ese corsé es procurar un equilibrio entre ambos universos, entre ambas caras de lo real. Si Dios existe, sería andrógino, como bien lo ha demostrado Hannah Arendt. Por eso Moctezuma como Cristina, más que ser dos personas, son un solo personaje bicéfalo, que por lo tanto puede desdoblarse para indagar el lado político y el lado mágico de la realidad donde habitan. Incluso procuré que sus aventuras fueran paralelas: que Moctezuma recorriera “el viaje del héroe” y Cristina “el viaje de la heroína” para que juntos alcanzaran, al final, una comunión literaria: una fusión de ambas fuerzas en la mente de ella y en la página literaria.

EM: ¿Cómo fue tu proceso de investigación para los elementos de brujería, espiritismo, santería y satanismo que aparecen en la novela?

Como casi siempre, dejé que la intuición me guiara. Ya tenía ciertas bases, gracias a las investigaciones sobre magia y esoterismo, que realicé para escribir mi libro El demonio de la interpretación y mi novela Memorias de un Basilisco. Pero fue el hallazgo fortuito de un libro, Historia de la magia, de David Farren, el que me dio las claves que necesitaba para diferenciar los distintos tipos de hechicería y poderes sobrenaturales. Está escrito por un ex jesuita, casado con una maga genética, que traza un mapa muy convincente de las artes mágicas en el mundo moderno. Aunque su autor es apócrifo, su información es muy convincente, y fácil de confirmar a través de otras fuentes. Siguiendo sus pistas descubrí un buen número de grimorios, libros de sortilegios y referencias ocultas que utilicé en mi novela. Por eso decidí incluir a David Farren como personaje de mi libro, porque en la vida real fue mi guía mágico.

EM: Más allá de lo evidente, puesto que eres el autor, ¿qué hay de Gonzalo Lizardo en El rito del poder?

Hay mucho de mí, por supuesto. En cierto modo, mi mente es tan racional como la de Cristina, pero mi sentido del humor se parece más al de Moctezuma. Eso no significa que haya utilizado mi biografía o mi personalidad para animar a los personajes de la novela. Más bien, la estructura de la novela refleja la estructura de mi pensamiento, de mi cosmovisión. Soy un hombre barroco, no puedo negarlo: un hombre de dualidades en busca del equilibrio. Mi novela está llena de dualidades: lo masculino y lo femenino, lo periodístico y lo fantástico, la magia y la política, la vigilia y la realidad. De hecho su estructura narrativa es binaria: hay capítulos lineales y cronológicos, con un narrador omnisciente, que se alternan con capítulos monológicos, más bien teatrales. Además, el hecho de que haya ilustrado mi novela con mis propios dibujos también habla de mi carácter, porque además de escritor me considero artista gráfico.

EM: ¿Algún mensaje final que te gustaría darles a las y los lectores de El Mechero?

Respecto a mi novela, quisiera que la leyeran como un juego literario, pero que se juega muy en serio. Nos ha tocado vivir en tiempos difíciles, como a todas las personas, pero creo que la única manera de sobrevivir al mundo, sin enloquecer, es tomarlo todo con sentido del humor. Con la sonrisa del sabio, que sólo sabe sonreír temblando, sea de miedo o de emoción.