Por: Aranza Velázquez

Nos lleva desde el camino de la mesa hasta la calle nocturna de una ciudad empecinada en deterioro, arrepentimiento y abulia. La relación entre un artefacto, una bebida y un oficio se encarnan en los personajes mismos, lo que hacen o consumen. David Olguín muestra una puesta en escena que se ejecuta en el interior de las voces del lector, se monta en la cabeza con aires gélidos pero nítidos, donde el completo desamparo por el mismo personaje remite a las filias y preguntas incómodas del día a día dentro de una jungla de carteles y vicios. Se deshumaniza, entonces o bien podemos preguntarnos si aquello que se considera humano es la verdadera coraza de éste o sólo muestra una ínfima parte para embonar ahí afuera.

Las acciones de estos personajes son un sitio posicionado en el cero, en el frío, en el imaginario de la no existencia, de la indiferencia y la cara fastidiada de un hombre y el mundo. Son el conjunto de decisiones que, si bien se toman, una en particular no debería provocarle a alguien la muerte, pero la cuestión cíclica le permite al ebrio, al enfermo, al melancólico humano hacer todo eso que no imaginaría sólo porque necesitaba un poco de absolutismo y un cambio de vientos a lo aburrido de vivir.

Es este camino el que la narrativa de Siberia nos conduce: el pregonar una moral y una existencia lo bastante correcta según parámetros no cuestionados, es decir, lo que debería ser, la inclinación por ser dócil. El teatro induce a cuestionarse el mundo paroxístico, el del comportamiento y los espasmos que el cuerpo realiza muchas ocasiones sin previo aviso, como un asesinato, o tal vez pueda sólo tachársele de aborrecible a ese acto, así sin más, sin permitirle espacio a la duda de qué sería de uno al continuar con nuestras obsesiones y con aquellas cosas que nos corrompen.

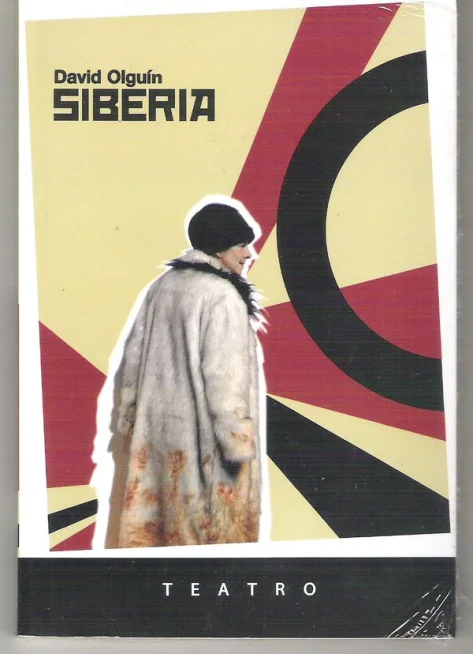

David Olguín, Siberia,

Ediciones Teatro Sin Paredes, México, 2012, 78 pp